국민의 알권리 보장과 국정 운영의 투명성을 확보하기 위해 1998년 도입된 정보공개제도가 ‘노쇼’(No-Show·예약 부도)로 골치를 앓고 있다. 정부는 정보공개 청구 후 찾지 않는 자료 건수가 해마다 4만건이 넘어 행정력이 낭비되고 있다며 애로를 호소했다. 반면 정부의 정보공개 내용이 부실하기 때문에 이 부분부터 개선해야 행정력 낭비가 줄어든다는 반박도 나온다.

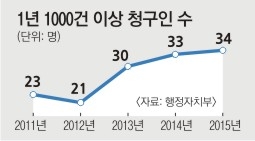

●혼자서 1000여건 청구도 34명

6일 행정자치부에 따르면 지난해 국민들은 45만 8059건에 대해 정보공개청구를 했고, 이 중 4만 1426건(9.0%)을 찾아가지 않았다. 2011년부터 2014년까지 미수령 건수는 모두 5만건을 훌쩍 넘었고, 미수령 비율도 해마다 16.1~17.7%나 됐다. 한 해에 1000건 이상 정보공개 청구를 하는 국민 수도 2009년 19명에서 지난해 34명으로 크게 늘었다.

●“최근 3년간 미수령으로 63억 손실”

행자부 관계자는 “정보공개법이 도입된 1998년의 정보공개 건수인 2만 6338건과 비교하면 지난해에 17.4배나 늘어난 것”이라며 “하지만 미수령 건수가 많아 국민 세금과 공무원의 행정력이 낭비되고 있다”고 말했다. 그는 “사전공개자료를 검색해 본 뒤 꼭 필요한 자료만 청구해야 한다”고 당부했다. 정부는 최근 3년간 미수령 건수에 대해 약 63억원의 행정력 손실이 발생한 것으로 추정하고 있다.

실제로 회사원 김모(29)씨는 최근 우연히 정보공개포털(www.open.go.kr)에 들어갔다가 3000원 남짓의 미납 내역이 있는 것을 발견했다. 그는 “3년 전 대학 시절 전공 수업 과제를 위해 청구했던 것부터 동네 화재 발생 보고서, 지역 공무원 납세 내역 등 10여건이나 돼 당황했다”며 “자료를 만들었을 공무원의 노력을 생각하니 다소 미안했다”고 말했다.

●“진짜 정보 위해 수차례 청구 불가피”

반면 시민단체는 정부가 중요한 정보는 제외하고 엉뚱한 정보만 공개하는 게 오히려 ‘행정력 낭비’라고 지적했다. 제대로 된 정보를 공개하지 않아 수차례나 다시 청구하는 것이 관례처럼 돼 있다는 것이다. 한 시민단체 활동가는 “정보공개를 청구하면 늘 담당 공무원이 전화를 해 자료의 사용 용도를 묻는데 공개 가능한 정보의 용도까지 확인하는 이유를 모르겠다”며 “일부 정부 부처의 경우 정보공개 청구가 없어도 법적으로 공개하도록 돼 있는 ‘사전정보공표’를 제대로 이행하지 않는 경우도 있다”고 전했다.

김유승 중앙대 문헌정보학과 교수는 “지난 4일(현지시간) 미국에서는 ‘추진 중인 사항’이라고 핑계를 대며 정보공개 불가 방침을 통보할 수 없도록 하는 법 개정이 있었다”며 “우리나라는 아직 정보공개 청구를 정부의 기본 서비스가 아니라 ‘민원’으로 보고 있다”고 밝혔다.

강성국 투명사회를 위한 정보공개센터 활동가는 “호주는 정보공개 청구인에게 사전에 수수료에 대해 설명한 후 정보공개 절차를 진행한다”며 “우리나라는 전자문서로 정보공개를 하면서도 종이 매수에 따라 수수료를 매기고 있어 개선이 필요하다”고 말했다.

'정부·정책·공공지원정보' 카테고리의 다른 글

| 중기 고용창출시 인당 최대 2500만원 세액공제 (0) | 2016.07.07 |

|---|---|

| 정부, 14개 신규 철도노선 민간에 맡기겠다…공공 철도망 약화되나? (0) | 2016.07.07 |

| 경찰, 사상최대 '벌금폭탄'에도 20년만에 범칙금 인상 추진 (0) | 2016.07.07 |

| 미용업도 벤처기업 지정…서비스업 차별없애 25만명 일자리만든다 (0) | 2016.07.06 |

| 상속세 세액 급증… 작년 2조 넘었다 (0) | 2016.07.06 |