전국적으로 관리되지 않는 불법분묘가 1000만기에 달하는 것으로 나타났다. 하지만 주무부처인 보건복지부는 인력과 예산이 없다는 핑계로 분묘 관리를 지방자치단체에 떠넘기고 사실상 방치하고 있다.

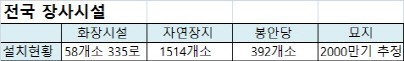

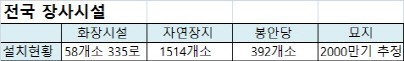

지난해 연간 국내 사망인구는 27만 6000명으로 10년새 13%(3만 1817명)가 늘었다. 베이비부머(1955~1963년)의 사망이 집중되면서 20년 뒤인 2035년에는 사망자수가 현재 두배 수준인 50만명에 달할 것으로 통계청은 추정하고 있다. 이 때문에 화장장을 제외한 자연장지, 봉안당, 묘지 등 장사시설이 조만간 포화상태에 이를 것으로 전망된다. 전문가들은 국토 자원 이용의 효율화를 위해 장사시설 정비에 서둘러 나서야 한다고 지적한다.

◇불법분묘 정비 복지부 예산 ‘제로’

|

| *2015년 말 기준(자료=복지부) | |

복지부와 장사시설 업계에 따르면 현재 전국적으로 분포한 분묘는 약 2000만기에 달한다.

우리나라 전체 국토의 1%에 해당하는 1007㎢의 면적을 분묘가 차지하고 있는 셈이다. 이 중 남의 땅에 몰래 분봉을 올리거나 규격 이상의 무덤을 설치하고 신고하지 않은 불법분묘 비중은 절반 수준인 1000만기에 달하는 것으로 추정된다.

복지부는 지난 2000년 전국에 산재한 묘지를 관리하기 위해 한시적 매장제도를 시행했다. 하지만 이 제도는 실효성이 떨어진다는 지적이다. 한시적 매장제도는 ‘장사 등에 관한 법률’ 개정에 따라 2001년 이후 분묘를 조성할 때는 당국에 신고하도록 한 것이다. 분묘 사용기한은 15년으로 제한했다.

만약 15년이 지나 지자체에 분묘 연장을 신청하지 않으면, 매장된 유골을 화장하거나 분묘를 철거한다. 하지만 지난해 말 법을 개정해 분묘 사용기한이 30년으로 연장했다. 전국적으로 분묘에 대한 파악도 제대로 되지 않는 상황에서 유족들의 반발이 거셌기 때문이다. 이 사이 전국 화장률은 급증했다. 지난해 국내 화장률은 80.8%로 지난 1994년(20.5%)에 비해 20년새 약 4배나 늘었다.

분묘관리 등을 위한 예산도 갈수록 줄고 있다. 올해 복지부에 배정된 화장시설이나 봉안당 등 건립과 관리를 위한 장사시설 설치 예산은 304억원이다. 내년 예산은 260억원으로 올해 보다 10% 가량 줄었다. 관련 예산은 화장시설이나 봉안당, 자연장지 건립에 필요한 재원이다. 불법분묘를 관리하기 위해 필요한 예산은 아예 배정하지 않아 불법분묘 관리 책임은 고스란히 지자체로 넘어간 상황이다.

복지부 노인지원과 관계자는 “불법분묘를 파악하기 위해서는 항공 촬영을 하는데만도 최소 몇십억원이 든다”며 “일일이 전수조사하기에는 인력도 돈도 부족해 지자체에 맡기고 있다”고 말했다.

◇분묘 이행강제 사실상 불가능

지난해 말 개정된 장사법 4조를 보면 위법한 분묘설치의 방치를 위한 시책을 국가와 지자체가 마련하고 이를 시행해야 한다는 내용이 포함됐다. 이 법률은 올 8월 30일부터 시행됐다.

당초 복지부는 올 상반기 안에 불법분묘 정비를 위한 가이드라인을 만든다는 계획이었지만 아직 뾰족한 방안을 내놓지 못하고 있다. 내년에 마련할 ‘2차 장사시설수급종합계획(2018~2022년)’에 관련 내용이 담길 것으로 보인다.

복지부 관계자는 “불법분묘 문제는 워낙 오래 전부터 진행됐던 방대한 사안이고 대상이 광범위하고 강제하기도 쉽지 않다. 어떤식으로 접근할 지 고민중”이라며 “내년 중 분묘관리를 위한 연구용역을 통해 계획을 수립할 것”이라고 말했다.

전문가들 사이에서는 무연고 분묘 관리가 사실상 불가능할 것으로 보는 부정적 시선이 많다.

익명을 요구한 장사시설 전문업체 A대표는 “법적인 문제 때문에 남의 묘라도 땅주인이 함부로 처리하는 못한다”며 “이장할 때 묘 한기당 대략 200만~300만원의 비용이 든다. 지자체 묘 정비 예산과 인력이 너무 부족하다”고 말했다.

김태복 한국토지행정학회장은 “국내에 등록된 사설법인 묘지시설 허가면적이 여의도 총 면적(8.4㎢)의 4.5배에 달하는데 복지부는 이미 허가된 묘지를 정비해 이용할 생각을 하지 않고 화장시설이나 자연장을 늘린다는 계획을 가지고 있다”면서 “기존 국토 자원을 활용해 공급과잉인 장사시설을 막아야 한다”고 지적했다.

|

| 공동묘지(사진=연합뉴스) | |