공익일까. 공정거래 위반일까. 복지부가 지정한 111개 전문병원 외에는 병원 인터넷 광고에 ‘전문’이라는 용어를 쓸 수 없게 한 제도를 두고 논란이다.

전문병원협의회 측은 가짜 전문병원을 가려낼 수 있는 공익이라고 주장하는 반면, 일반 병의원과 네이버는 ‘전문’ 키워드 자체를 금지하는 것은 전문병원과의 경쟁을 제한하는 과도한 규제라고 반박한다.

보건복지부가 지난달 27일 전문병원협의회·인터넷포털 등을 불러 관련 가이드라인(전문병원 광고 가이드라인)에 대한 규제 완화 여부를 논의했지만 아직 해결책을 찾지 못했다.

◇가짜 전문병원 범람 VS 복지부 지정 전문병원으로 구체화 해라

| | 복지부 전문병원 인증마크. 법에는 인증마크가 표시돼 있지만, 인터넷 광고에서 ‘전문’을 못쓰는 것은 복지부의 가이드라인이어서 논란이다. |

|

이런 일이 발생한 것은 2012년 복지부가 복지부 지정 전문병원이 아닌 의료기관의 ‘전문병원’ 명칭 사용 광고를 제한하고, ‘전문’이라는 말 역시 병원 광고에 못쓰게 했기 때문이다.

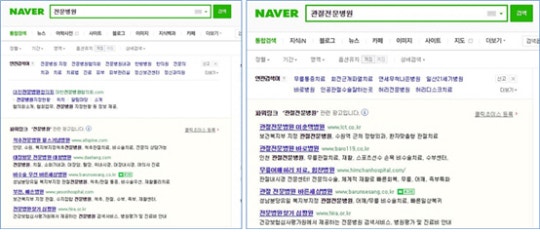

네이버에서 류마티스 전문병원이라고 검색하면 복지부 지정 전문병원만 검색되고, 류마티스 전문의가 근무하더라도 A병원은 검색결과로 나오지 않는다. ‘류마티스 전문 A병원’, ‘관절 전문의 000의원’ 같은 것은 광고할 수 없는 것이다.

김동식 전문병원협의회 부회장은 “복지부는 평일 낮에 지방 환자들이 KTX를 타고 서울에 있는 5개 대학병원에 몰리는 문제를 해결하기 위해 의료 전달체계를 정상화할 필요가 있다고 보고 전문병원 제도를 도입했다”며 “의료인증을 받으려면 혹독한 과정과 몇 억원 씩의 시설투자를 해야 한다”고 설명했다.

그는 “지금 의료 광고에서 ‘전문’이라는 말을 빼달라는 쪽은 의료인증을 통과 못한 병원들”이라며 “이들까지 ‘전문’ 용어를 넣게 되면 의료 사고를 막기 어렵다”고 말했다.

그러나 이같은 인터넷 광고 규제가 해외에는 없는 지나친 것으로, 오히려 소비자의 선택권을 제한하는 경쟁제한적인 것이라는 비판도 만만찮다.

속편한아산내과의원 이동욱 원장은 “각 분야에서 보통 명사처럼 쓰는 ‘전문’이라는 용어를 (전문병원협의회의) 전유물로 하려는 건 문제”라면서 “전문이라는 말을 아예 못쓰게 하는 게 아니라 ‘복지부 지정 전문병원 등의 식으로 하는게 맞다”고 말했다.

그는 “전문병원 같은 병상을 갖추지 않아도 특정 분야에 관심 있고, 연구하는 병원이라는 의미로 전문의를 둔 경우 ‘전문’ 병원이라고 소개할 수 있게 해야 소비자는 저 병원이 뭐를 잘하는지 알 수 있다. 그렇지 않으면 다른 병원들의 홍보는 깜깜이가 된다”며 규제가 과도하다고 지적했다.

이 원장은 “실제로 모 대학병원에서 유방외과 교수를 역임한 의사가 ‘유방전문진료’를 표방하면서 유방전문이라는 표현을 써서 면허정지되고 형사처벌된 사례도 있다”고 밝혔다.

| | 네이버에서 전문병원을 검색한 결과 |

|

◇소비자 복지와 편익이 우선…복지부는 고민 중

우리가 포털 검색 창에서 ‘류마티스 전문’이라고 검색할 때 기대하는 것은 복지부가 지정한 전문병원들이 아니다. 그저 ‘전문이라는 말을 붙인 병원은 스스로 홍보할 정도로 류마티스 분야에 대해 풍부하고 깊이 있는 지식과 경험이 있겠거니’라고 생각한다.

하지만 현재의 검색 결과는 ‘보건복지부 지정 류마티스 전문병원’만 보여진다.

적어도 전문이 아닌 병원이 전문 행세를 할 위험은 적지만, 정부 인증을 받지 않았다고 해서 ‘전문’이라고 홍보할 수 없는 개별 병원의 한계역시 존재한다.

서울대 법대 이동진 교수는 “우리나라에서 전문병원 제도가 도입되기 전부터 차병원은 불임시술로 우리들병원은 디스크시술로 이름이 높았다”면서 “전문이나 질환명 등을 넣은 키워드검색광고를 제한하면 전문 의료기관을 찾으려는 국민들이 자기도 모르는 사이에 전문병원으로 지정받지 않은 병·의원을 놓치게 돼 그 수요를 전문병원이 흡수할 수 있어 경쟁배제에 해당한다”라고 밝혔다.

복지부 관계자는 “이 문제가 불거진 지가 오래됐다”며 “의료 전달체계 개선을 위한 전문병원 제도의 안착이라는 측면과 환자의 선택권 보장 측면에서 들여다 보고 있다”고 말했다.